Alice Hura – Charles Bugan

Bâtie au XIIIe siècle, l’église Nanebovzatia Panny Márie – de l’Assomption de la Vierge Marie – domine la place centrale de la ville de Podolinec et se trouve sur la route des chemins de pèlerinage dont celui de Saint-Jacques de Compostelle. Elle comporte dans son chœur de très jolies peintures murales du moyen âge très intéressantes avec une longue fresque de l’Adoration des Rois mages de toute beauté. A visiter absolument.

La ville de Podolinec est située dans la région historique de Spiš. La première référence écrite date de l’année 1244.

Cette église gothique a été construite, à l’origine, selon le schéma traditionnel : une nef et un chœur à chevet polygonal. L’entrée se fait par l’ouest où se trouve une tour-clocher. Des nefs latérales ont été ajoutées dès la première moitié du XVIIIe siècle, de même qu’une sacristie dans le sanctuaire, côté nord.

Histoire

Une église se trouvait à l’origine sur le site de l’église d’aujourd’hui et est mentionnée dans la charte papale du pape Grégoire IX du 7 janvier 1235, qui est également la plus ancienne mention écrite de l’église du Haut Spiš et une des plus anciennes mentions écrites de la ville.

Cette église a été incendiée par les Tatars en 1285 et en 1287.

L’église actuelle était encore en construction en 1298, quand l’archevêque du Basile de Jérusalem de rite arménien écrit à l’évêque de Cracovie, Ján Muskat, qu’il fera tout pour aider à l’achèvement de l’église de l’Assomption et que, pour l’exécution des autels de saint Nicolas et de sainte Marguerite, des indulgences seront accordées.

Cette église a été achevée à la fin du XIIIe siècle. Elle sera encore reconstruite en partie et voûtée dans la seconde moitié du XIVe siècle.

En 1404, l’église a brûlé. Mais la tour, la nef principale avec le presbytère et la sacristie ont été préservées du bâtiment d’origine.

Les éléments architecturaux les plus anciens du bâtiment comprennent les portails (entrées) avec des portes gothiques, des voûtes croisées faites de nervures qui s’insèrent dans des consoles à tête humaine, la clef de voûte qui est ornée du visage du Christ, et les fenêtres. Dans le chœur se trouvent trois sièges gothiques en pierre qui étaient destinés au clergé et le pastophorium avec une grille en fer qui devait contenir les hosties dans l’église médiévale. Autre élément des plus anciens, l’arc triomphal.

L’église va encore subir des travaux et transformations au cours des années qui suivent, après le tremblement de terre vers 1662, un nouvel incendie en 1671, et il est probable qu’en 1684, un autre incendie ait touché l’église. La Renaissance va aussi apporter son lot de nouveaux éléments, comme le clocher qui se trouve devant l’église.

Dans la première moitié du XVIIIe siècle, la recatholisation va apporter son empreinte par l’art qui va la caractériser dans le pays : le baroque. L’église sera agrandie par une première nef latérale, la nef de sainte Anne de Metercie au nord (1), puis avec la nef de sainte Cunégonde (* 1234 – † 1293) en 1718, au sud. (2)

Sous la nef de sainte Cunégonde et sous la nef principale se trouvent des cryptes qui contiennent un grand nombre de squelettes humains. Les cryptes ont été découvertes par hasard lors de travaux au XXe siècle, lorsque l’ancien étage de l’église s’est effondré, entraînant dans sa chute un garçon qui aidait aux travaux. Sous le choc, le sol de la nef de sainte Cunégonde s’est écroulé permettant ainsi la découverte des cryptes.

Par la suite, un récipient en cuivre a été placé dans la crypte avec un document décrivant qui et quand s’y trouvait, ensuite l’ouverture a été murée.

L’entrée d’origine de la crypte principale devait probablement être située devant l’entrée principale de l’église sous un treillis forgé.

Autour de l’église se trouvait également un cimetière.

Derrière l’église on aperçoit le clocher de l’église du monastère baroque fondé par l’Ordre des Piaristes de 1647 à 1651. Ils l’occuperont jusqu’en 1919. Le monastère est aujourd’hui occupé par les Rédemptoristes.

Les fresques du chœur

L’ensemble du chœur est recouvert de rares fresques médiévales datées des années 1360 – 1430 en plusieurs couches, ce qui signifie que sur les peintures originales un nouvel enduit a été appliqué et qu’ensuite elles ont été repeintes avec de nouvelles scènes. Cela expliquerait, peut-être, que l’on retrouve une scène d’un évangile apocryphe sur l’arc triomphal.

Les peintures actuelles ont été découvertes entre 1910 et 1920 par le restaurateur L. Táry.

Les fresques sont conservées sur les murs et les voûtes du chœur et sur l’arc triomphal. Il est possible que les murs de la nef aient été décorés mais la construction des nefs latérales les a fait disparaître.

Les fresques sur les murs sont disposées en trois registres et les scènes sont séparées par un cadre en ocre. Les peintures les mieux conservées sont sur les murs nord et sud. Celles derrière le retable n’étaient plus visibles pour la plupart lors de notre visite en septembre 2019. Un enduit y était déposé, est-ce dans l’attente d’une restauration profonde ? Nous n’avons pas reçu l’information.

Les fresques murales représentent un cycle christologique dans un certain désordre.

Sur le mur nord

Le registre inférieur est entièrement dévolu à l’Adoration des Rois. Enfin presque car une petite scène, étroite, située juste derrière Marie interrompt le mouvement de l’Adoration. C’est incontestablement la plus jolie et la plus précieuse fresque. Nous proposerons notre étude de la représentation et de la scène qui la suit dans un autre article.

Le registre du milieu présente l’arrestation de Jésus et le baiser de Judas, Jésus devant Pilate, le déshabillage de Jésus, sa flagellation et sa présentation devant le grand prêtre Caïphe curieusement représenté avec une couronne sur la tête !

Le registre supérieur est composé de l’Entrée dans Jérusalem, la Cène.

Au-dessus, dans un médaillon, saint Luc représenté par son symbole, le taureau.

Dans l’abside

N’étaient plus visibles que :

Registre supérieur, le Lavement des pieds

Registre du milieu, la Pose de la Couronne d’épines et le port de la croix.

Registre inférieur, la Mise en croix de Jésus et la Crucifixion.

Sur le mur sud

On ne voit plus que trois scènes du registre inférieur. La Résurrection, l’Apparition à Marie-Madeleine et la Pentecôte.

Une fenêtre plus récente que les peintures a été percée.

Au-dessus, dans un médaillon, saint Marc représenté par son symbole, le lion.

Dans les voûtains du plafond, on retrouve la Vierge à l’Enfant, le sein d’Abraham, le Christ bénissant, des anges dans des médaillons et des anges musiciens, le tout dans un décor floral.

L’arc triomphal

Dans l’intrados, nous retrouvons des prophètes. Sur le piédroit côté sud, saint Nicolas Évêque. (3)

Du côté nord, la chaire est fixée sur le piédroit, il n’est donc plus possible de voir la peinture qui s’y trouve.

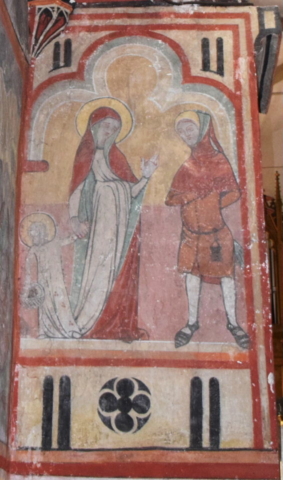

Coté chœur, sur le nord, l’Apparition à Thomas et côté sud, une représentation très rare de la Vierge Marie et de Jésus enfant, qui a une attitude anormale, voyons cela.

Marie, main gauche levée, s’adresse à un homme qui a sa main droite sur le cœur (un geste que l’on voit souvent aujourd’hui, lors de l’exécution des hymnes nationaux, mais qui ici à une autre signification !). Marie tient son Fils enfant par la main droite. Celui-ci se détourne de la scène et porte un panier dans la main droite, panier dans lequel on peut distinguer une fleur à 4 pétales, en forme de quadrilobe. La tunique de l’Enfant est ornée d’un motif de cinq fois trois points.

Selon la littérature (4), il s’agirait d’un homme qui instruisait la jeunesse, comme on peut le lire dans les textes apocryphes de l’Évangile de l’enfance chapitres XLVIII et XLIX et dans l’Évangile du Pseudo-Matthieu, chapitres XXXVIII, XXXIX ou XXV. Ce maître-enseignant devrait être Zachée ou Lévi !

La voûte du chœur

La voûte au-dessus du chœur est, comme c’était la coutume dans les églises médiévales, décorée de figures et de symboles des représentants du ciel. Les médaillons de la décoration en arc, qui sont entourés par un ornement composé de feuilles et de fleurs, représentent les figures des représentants du ciel en partie selon l’iconographie byzantine à savoir Marie Orante au nord, la Sainte Trinité au sud, le sein d’Abraham à l’ouest. Ces trois représentations sont entourées de deux médaillons représentant des anges. Quant au quatrième médaillon, celui de l’est, il représente le Christ avec le livre de vie et autour de lui, deux médaillons représentant chacun un évangéliste sous la forme du tétramorphe, à savoir d’un côté l’aigle de Jean, de l’autre, l’ange de Matthieu.

La clef de voûte est ornée d’une fleur.

Les arêtes sont ornées d’un motif en forme de triangles et de chevrons.

Quant à la décoration de la voûte de l’abside, elle comporte des anges avec des instruments de musique et côté sud, une fenêtre ronde au-dessus d’une fenêtre classique en demi-cercle percée plus tard endommageant ainsi une partie des fresques, comme c’est le cas de la fenêtre du mur sud !

Au-dessus du retable, la clef de voûte comporte deux clefs croisées, les clefs de saint Pierre, qui pourrait être le symbole de la papauté.

La chaire à prêcher

Elle est placée contre le piédroit de l’arc de triomphal côté nord.

C’est une sculpture sur bois polychrome et marbrée datée vers 1723. Le dais de la chaire est surmonté d’un Agneau de Dieu. Un nuage avec une colombe dans un halo, symbole du Saint-Esprit est peint sur le plafond du dais. Sur la partie verticale on remarque le blason de la famille Lubomir, le même que sur le retable principal au-dessus de la Vierge, ce qui permet de dater la chaire de la même période.

Les fonts baptismaux

Sous la chaire à prêcher près de l’arc triomphal, sur un socle circulaire en pierre, se dresse les fonts baptismaux en bronze gothique, très probablement des années 1660. Il a été fabriqué par un atelier de la ville de Spišská Nová Ves. Il pourrait s’agir d’une œuvre du plus célèbre fabricant de cloches, Maître Konrad. Le pourtour du manteau est décoré de reliefs du Calvaire avec la Vierge Marie et l’apôtre Jean. A différents endroits, on peut distinguer, dans des médaillons, des reliefs d’oiseaux, d’anges, de l’Annonciation et des décors de végétal. La représentation de l’ange dans les reliefs des fonts baptismaux est identique au médaillon en cuivre trouvé à Vyšehrad près d’Esztergom lorsque Maître Konrad a coulé la plus grande cloche connue de l’Europe médiévale en l’honneur de Louis Ier, roi de Hongrie, de la famille Anjou (*1326 – † 1382).

Un couvercle en cuivre rouge repoussé, surmonté d’une croix, vient se poser sur le pourtour orné de deux têtes. Les commanditaires, les auteurs ? Les dimensions des fonts baptismaux sont : 100 cm de haut et 63 cm de diamètre. Le couvercle est surmonté d’une croix.

Au Moyen Age, le baptistère était situé à l’extrémité de la nef à l’entrée ouest de l’église. Cet emplacement du baptême symbolisait le fait qu’un nouveau-né ne pouvait entrer dans l’église que par le premier sacrement : le baptême.

Le pastophorium

Situé comme il se doit sur le côté nord, cette niche en pierre est du gothique tardif à été ajoutée après la peinture de la fresque de l’Adoration des Rois. Ce lieu où étaient stockées les hosties dans l’église médiévale, est fermé par une grille en fer. Une peinture donnant l’illusion d’un dais entoure la majeure partie du pastophorium, semblant rappeler ainsi le Saint des Saints (Ex 26, 7-14 et 26, 31-35 et Hébreux 9, 1-7) ou la Tente de la Rencontre.

Notes :

1 Sainte Anne de Metercie est une peinture baroque du XVIIe siècle, qui représente sainte Anne, la Vierge Marie et Jésus enfant et qui se trouve à Rožňava. Cette peinture est remarquable car à l’arrière-plan, on peut y voir des scènes du travail d’extraction manuelle du minerai par les mineurs dans la région de Gemer vers 1513, date de la réalisation de la peinture qui est, ainsi, un mélange d’art sacré et d’art profane.

2 Cunégonde est la fille du roi Béla IV de Hongrie, la nièce de sainte Élisabeth de Hongrie et la sœur de sainte Marguerite de Hongrie. Quand son mari, le roi de Pologne Boleslas meurt en 1279, elle va rejoindre le monastère des Clarisses de Starý Sacz. Béatifiée en 1690 par le pape Alexandre VIII, elle ne sera canonisée qu’en 1999. La peinture centrale de l’autel la représente en habits de Clarisse.

3 Difficilement identifiable car ne possédant pas d’attribut permettant sa reconnaissance, nous pensons qu’il faut recourir au courrier du Basile de Jérusalem, cité plus haut, pour proposer le nom de saint Nicolas. Une autre possibilité était la représentation de saint Martin, très populaire à l’époque dans la région, mais nous retenons saint Nicolas, comme le pense aussi Monsieur Mgr Hudáček, curé de la paroisse.

4 Středoveka nástenna malba na Slovensku, page 129 et Stredoveká nástenná maľba na Spiši page 247

Visite : l’église est fermée hors heures des offices, il est donc préférable de prendre contact pour une éventuelle visite.

Mgr. Štefan Hudáček, farár

052/43 912 04

Nous le remercions pour sa disponibilité et son aide précieuse.

Liens utiles :

https://www.dokostola.sk/farnost/podolinec

https://farnostpodolinec.webnode.sk

Info : www.vaheurope.eu

Mail : vaheurope@gmail.com

PS : nous reviendrons avec deux articles. L’un sera consacré à la fresque de l’Adoration des Rois. Nous essayerons de décrypter cette scène qui est, ici, très intéressante. L’autre présentera les autels.

Sources :

Středoveka nástenna malba na Slovensku, page 129

Stredoveká nástenná maľba na Spiši, page 247

Les Évangiles apocryphes

Le culte des saints catholiques en Europe centrale et orientale. Jean-Pierre Irali

Ottova praktrická Encyklopédia Slovensko.